钾(K⁺)是植物生长发育所必需的大量元素,广泛参与电荷平衡、酶活性调节以及源-库间物质转运等关键生理过程,是控制作物产量和品质形成及抗病性的核心阳离子。铯(Cs⁺)作为钾的化学类似物,可通过竞争性抑制引发植物毒性。尽管已有研究确认OsHAK1是水稻吸收K⁺和Cs⁺的关键转运蛋白,但其上游调控机制仍不明确。

近日,南京农业大学资源与环境科学学院徐国华教授团队在植物学顶级期刊《The Plant Cell》在线发表了题为“Two AP2/ERF transcription factors co-regulate OsHAK1 to modulate potassium and cesium uptake in rice”的研究论文。该研究首次揭示了一对功能相互拮抗的AP2/ERF转录因子通过协同调控OsHAK1的表达,动态平衡水稻对钾和铯的吸收过程。

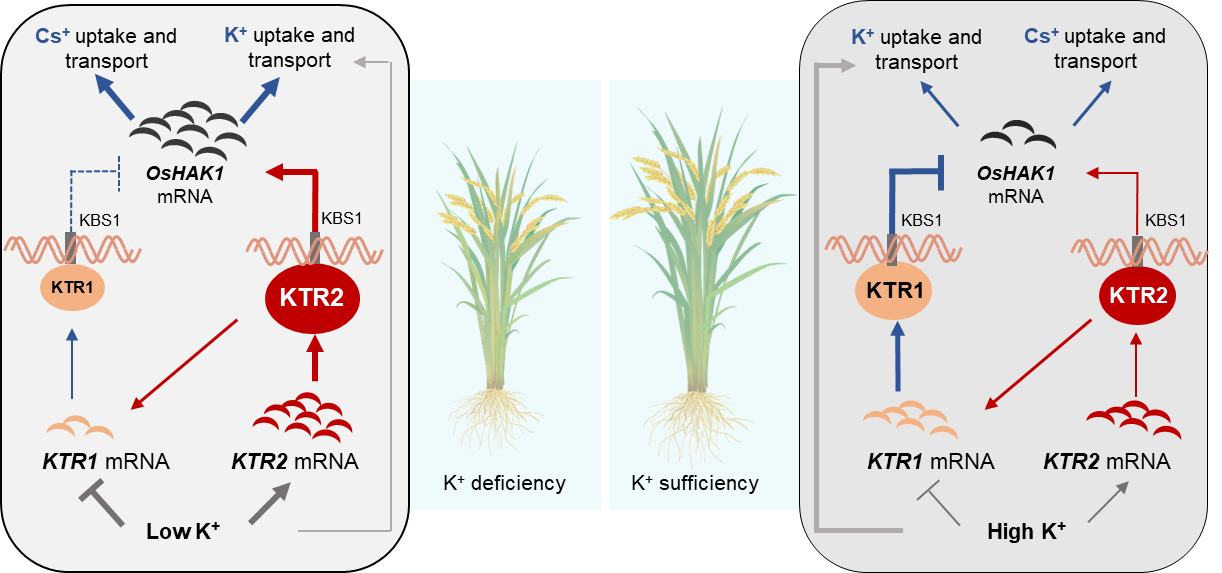

研究团队通过对不同供钾条件下水稻根系和地上部的转录组分析,鉴定出两个APETALA2/乙烯响应因子(AP2/ERF)家族成员——钾转运蛋白调控因子1和2(KTR1和KTR2),它们直接调控OsHAK1的表达。在低钾胁迫下,KTR1表达受抑制而KTR2被诱导表达;进一步功能验证显示,KTR1抑制、而KTR2激活OsHAK1的转录。遗传分析表明,敲除KTR1可增强植株对K⁺和Cs⁺的吸收与积累,而敲除KTR2则导致吸收能力下降。OsHAK1被确认为KTR1和KTR2调控的关键下游靶点,在ktr1突变体或KTR2过表达植株中进一步敲除OsHAK1,可使Cs⁺含量降至与oshak1突变体相当水平。

研究还发现KTR2可调控KTR1的表达,形成反馈调节环路。遗传分析显示,ktr2单突变体与ktr1 ktr2双突变体表现出相近的生长缺陷与产量下降;而利用自身启动子增强KTR2表达,则能显著提高水稻产量与钾吸收效率,表明KTR2在钾吸收调控中占据主导地位。此外,通过对KTR1、KTR2和OsHAK1不同单倍型与地理分布及土壤钾含量之间的关联分析,发现这些基因的单倍型组合显著影响水稻对钾的吸收与分配效率。

该研究系统阐明了一对转录因子在低钾条件下激活高亲和钾吸收系统(HATs)、促进钾高效吸收,而在高钾条件下使其失活以避免能量浪费的精细调控机制(图1)。这一发现深化了对作物钾营养调控网络的理解,为通过分子育种手段聚合KTR1、KTR2与OsHAK1的优良单倍型,培育适应不同钾水平土壤、钾高效且低铯积累的水稻新品种提供了关键理论依据与育种新靶点。

图1:在钾缺乏和充分供应条件下,KTR1和KTR2协同介导OsHAK1的表达,调节水稻对K+和Cs+吸收的异同途径。

南京农业大学资环学院博士生李梦琪和淮安市农科院助理研究员李卫红为该论文共同第一作者,徐国华教授和余玲教授为共同通讯作者。资环学院黄新元、顾冕教授以及冯慧敏副教授、瞿红叶老师和博士生路翔斌、李雪松和曾洋(现为淮安市农科院助理研究员)参与了本研究。研究工作得到了科技创新2030-重大项目、国家重点研发计划和国家自然科学基金项目的资助。

全文链接:https://doi.org/10.1093/plcell/koaf205

微信公众号

微信公众号