近日,南京农业大学汪鹏教授团队在《美国科学院院刊》(PNAS)上发表了题为“The balance between microbial arsenic methylation and demethylation in paddy soils underpins global arsenic risk and straighthead disease in rice”的研究论文。该研究揭示了稻田土壤中微生物如何调控砷形态转化,从而影响稻米安全与水稻直穗病发生的地理分布规律。这一发现为应对全球水稻产区的砷污染和防控直穗病防控提供了新视角。

水稻直穗病是一种导致稻穗畸形、不结实甚至绝收的严重生理病害,因病穗常呈“鹦鹉嘴”状开裂、直立不垂,江淮稻区农民也称之“旱青立病”或“炸壳病”。这种病害在欧美、中国长江中下游等地区尤为常见,尤其发生在由旱地新改为水田或水旱轮作的稻田中,但其成因和有效防治措施一直不明确。

研究团队发现,该病害的发生与稻穗中积累的两种含砷物质——二甲基砷(DMA)及其毒性更强的衍生物(二甲基一巯基砷DMMTA)密切相关,而这些物质来自于土壤微生物砷的甲基化作用。土壤中存在着两类功能相反的微生物类群:一类将砷甲基化为对植物毒性大的甲基砷(产毒),另一类则将甲基砷脱甲基(解毒)。

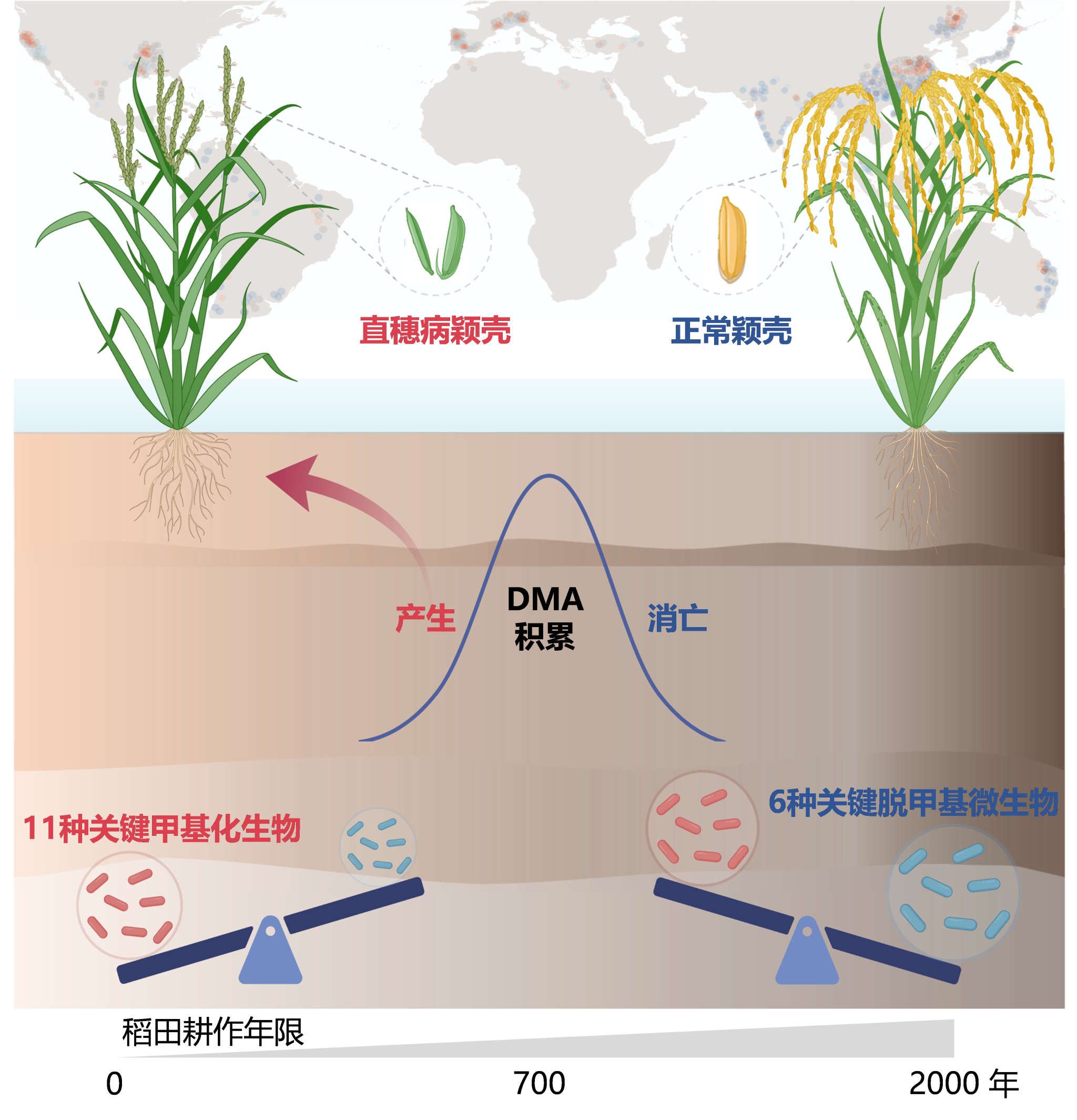

通过对我国不同种植年限的稻田(慈溪:1-2000年;广安:1-300年;鹰潭:1-100年)进行系统研究,团队揭示了一个关键规律:新稻田中土壤砷甲基化的“产毒”微生物占优,甲基砷积累多,直穗病发病风险高;而老稻田中土壤DMA脱甲基的“解毒”微生物(主要为甲基营养型产甲烷古菌)丰富,产生的甲基砷容易被降解,直穗病发病风险低(图1)。

图1.稻田耕作年限通过影响砷甲基化与脱甲基化功能微生物间的平衡来影响二甲基砷(DMA)的“产生—消亡”,进而影响稻米中DMA的积累和水稻直穗病发病情况。

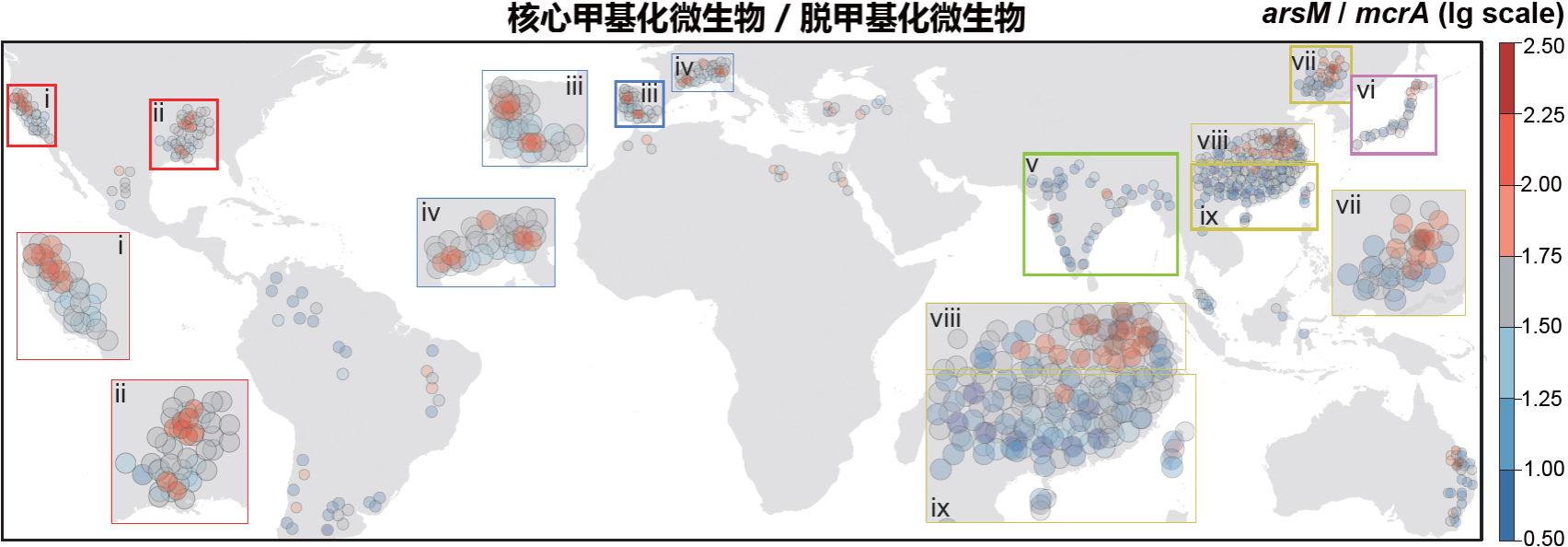

该研究还精准鉴定出11种关键的“产毒”微生物和6种关键的“解毒”微生物,并发现它们的丰度比值可以有效预测稻米砷形态和直穗病发病风险。基于全球801份土壤样本宏基因组数据,团队绘制了稻田直穗病发生风险的全球分布图(图2)。美国中西部、南欧、日本东北部、中国东北和长江三角洲等地区风险较高,而我国南方和东南亚传统稻区风险较低。该研究不仅解释了直穗病为何在某些地区高发,也提出了实用的监测和防控思路。

图2. 11种关键砷甲基化与6种脱甲基功能微生物丰度比值可预测全球稻田直穗病发病风险。

该项研究由南京农业大学戴军博士、陈川副教授、翟志强博士作为共同第一作者完成,汪鹏教授为通讯作者。赵方杰教授、瑞士联邦水产科学与技术研究所David Johnson教授与昆士兰大学Peter Kopittke教授参与指导。研究得到国家自然科学基金委杰出青年基金项目、国际合作项目等资助。

文章链接:https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.2508311122

微信公众号

微信公众号